鉄筋工事業は、建設業許可の中でも高い専門性が求められる業種です。本記事では、鉄筋工事業許可の定義から、取得に必要な要件、申請の流れ、許可後の注意点、そして取得によって得られるメリットまでを、初めての方にも分かりやすく解説します。これから鉄筋工事業での事業拡大を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

鉄筋工事業とは?定義と工事の範囲

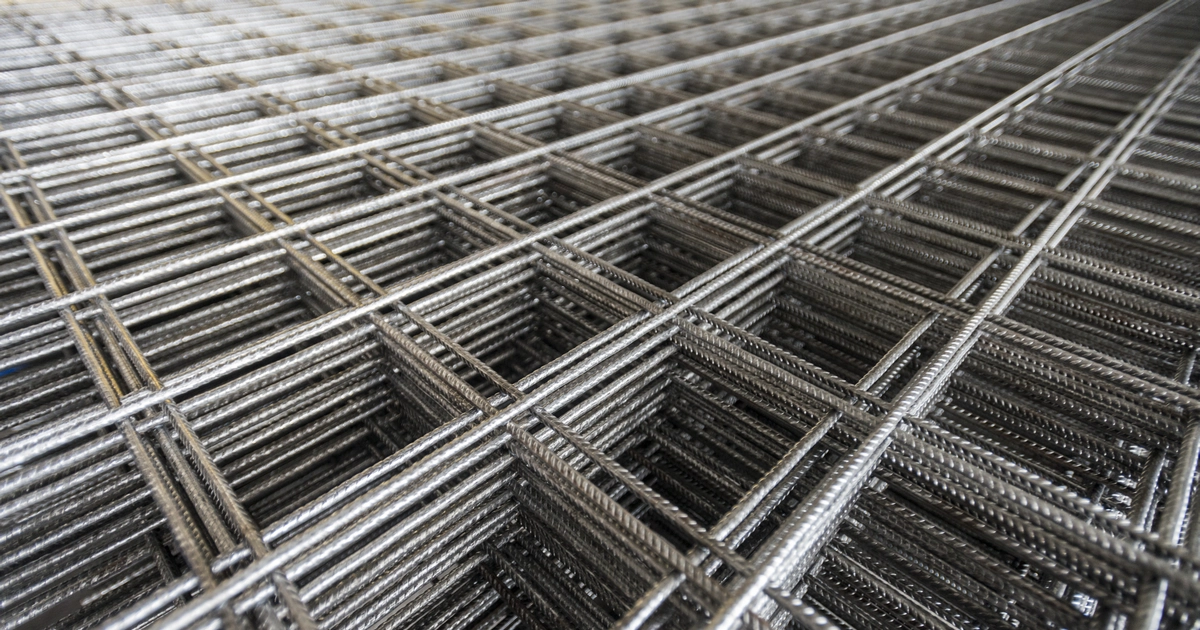

建設業法施行規則の業種区分では、鉄筋工事業は「コンクリート用棒鋼等の鉄筋材を加工し、または組立てる工事(ガス圧接や機械式継手などの継手を含む)」と定義されています。対象となる作業は、鉄筋の切断や曲げ加工、配筋、接合などで、建物や構造物の骨格を形成する重要な工程です。

ここで注意すべきは、鉄筋工事と類似する他業種との違いです。たとえば、型枠の組立ては大工工事、コンクリートの打設は「とび・土工・コンクリート工事」、鉄骨の建方は鋼構造物工事に該当します。鉄筋工事業の許可で請け負えるのは、鉄筋そのものの加工・組立・継手に関する工事であることを正しく理解しておく必要があります。

許可が必要となる金額の基準

鉄筋工事業を含む専門工事では、一件の工事につき税込500万円以上の請負契約を結ぶ場合、建設業許可が必要です。これは資材費や人件費などすべてを含んだ請負金額の総額で判断されます。なお、建築一式工事には別の基準があり、税込1,500万円未満または木造住宅の延べ面積150㎡未満(一定の構造条件あり)の場合は軽微な工事として許可が不要です。この金額基準を超える場合、無許可で施工すると建設業法違反となります。

無許可営業の罰則とリスク

無許可で建設業を営むと、個人事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は両罰規定により1億円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、違反事実が公表されれば信用失墜は避けられません。発注者側にとっても、無許可業者への依頼は品質・安全・補償の面で大きなリスクとなります。安全で信頼性の高い施工体制を示すためにも、許可の取得は不可欠です。

鉄筋工事業許可の取得要件

経営業務の管理体制

令和2年の法改正により、従来の「経営業務の管理責任者(専任)」という制度は廃止され、現在は「経営業務の管理体制の確保」が求められます。具体的には、常勤役員等のうち1名以上が、建設業の経営経験を一定期間有していることなどで体制を証明します。典型的には、5年以上の経管経験、準ずる地位での管理執行経験、または6年以上の補佐経験が必要です。これらは契約書、議事録、登記事項証明書などの資料で立証します。

常勤であることが条件で、非常勤や複数会社での掛け持ちは認められません。社会保険や給与支払い状況でも確認されるため、名義だけの役員登録は不許可の原因となります。

専任技術者の要件と注意点

営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。一般建設業では、①指定学科卒業+実務経験(大卒3年、高卒5年)、②10年以上の実務経験、③施工管理技士(1級または2級)、技術士などの国家資格のいずれかで要件を満たせます。令和5年7月の制度改正により、施工管理技士一次検定合格者も学歴要件に準じた扱いとなり、必要な実務経験年数が短縮される場合があります。ただし、一次検定合格だけで専任技術者になれるわけではなく、必ず規定の実務経験との組み合わせが必要です。

特定建設業では、1級施工管理技士や技術士等が原則必要で、実務経験のみでは足りません。また、「鉄筋施工技能士」などの技能検定は主任技術者の資格としては有効ですが、営業所専任技術者の要件としては直接使えない場合が多く、混同に注意が必要です。

実務経験証明の重要性

「〇年以上の実務経験」は、口頭説明だけでは認められず、契約書・注文書・請求書・工事写真など複数の証拠を組み合わせて期間を立証する必要があります。経験として通算できるのは、鉄筋工事業に該当する工事のみで、他業種の工事は含まれません。期間の計算は月単位で行い、複数現場の同期間は重複カウントできません。離職期間がある場合は、その期間を除外して計算します。

財産的基礎と誠実性

一般建設業の場合、①自己資本500万円以上、②500万円以上の資金調達能力、③直近5年以内に建設業許可を受けていた実績のいずれかを満たす必要があります。特定建設業では、自己資本4,000万円以上など、より厳しい基準が課されます。また、法人・役員・個人事業主が誠実であることも条件で、過去の不正や重大な法令違反がある場合は許可が下りない可能性があります。

許可申請の流れと注意点

申請は、主たる営業所が1都道府県内の場合はその知事、複数都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣に行います。提出する書類は、建設業許可申請書、経営業務の管理体制を証明する資料、専任技術者の資格証明や実務経験証明、財務諸表など多岐にわたります。記載や証明に不備があれば審査が長引いたり不許可となる場合があるため、行政書士など専門家のサポートを受けると安心です。

審査期間は自治体や内容により異なりますが、標準処理期間は数週間から数十日程度が目安です。公共工事の入札を目指す場合は、許可取得後に経営事項審査(経審)と各発注者への入札参加資格申請が必要になります。

許可後の維持管理と法定手続

建設業許可は5年ごとに更新が必要で、有効期間満了の30日前までに更新申請を行わなければなりません。代表者や資本金、営業所所在地など重要事項に変更があった場合は、内容に応じて14日以内、30日以内、または4か月以内に変更届を提出します。また、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。これらの手続きを怠ると行政指導や更新不可につながるため注意が必要です。

労働災害など重大事故が発生した場合は、労働安全衛生法などの関係法令に基づき、所管機関への報告が必要です。建設業法に一律の事故報告義務があるわけではありませんが、安全管理体制の構築は欠かせません。

許可取得のメリット

鉄筋工事業許可を取得すれば、税込500万円以上の工事を適法に請け負うことができ、大規模案件への参入が可能になります。これにより取引先や顧客からの信頼が高まり、公共工事や大型民間プロジェクトへの道も開けます。さらに、許可は金融機関の融資審査や自治体の助成金制度でも有利に働くことがあり、設備投資や人材育成の資金調達にもつながります。許可を持つこと自体が、企業の信用力とブランド価値を高め、従業員の誇りやモチベーション向上にも寄与します。

まとめ|建設業許可における鉄筋工事業の取得方法

鉄筋工事業の建設業許可は、取得までにさまざまな要件や手続きが必要ですが、その先には事業拡大や信用力向上といった大きなメリットがあります。特に資格要件や実務経験の証明は申請の成否を分ける重要ポイントであり、早めの準備と証拠書類の整理が欠かせません。経営業務の管理体制や専任技術者の確保、財産的基礎の準備など、要件を一つずつ確実に満たすことが成功への近道です。許可取得をゴールではなくスタートと捉え、法令遵守と継続的な体制整備を行いながら、より大きなビジネスチャンスをつかみましょう。