建設業許可の中でも「建築一式工事」(業種名は建築工事業)は、住宅やビル、公共施設など幅広い工事を請け負える重要な業種です。許可を取れば、請け負える案件の規模が一気に広がり、公共工事への参加も可能になります。この記事では、初めて許可申請を考える方にも分かりやすく、条件や費用、申請の流れを最新制度に基づいて解説します。

建築一式工事(建築工事業)とは

建築一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせて建築物全体を完成させる工事を指し、基礎から仕上げまでの総合的な施工管理を伴います。代表例は、住宅やビル、公共施設の新築や大規模改修です。

許可がない場合、建築一式工事では「請負金額1,500万円未満(消費税込)」または「木造住宅の新築で延べ面積150㎡未満」に限られます。それを超える場合は、建築工事業の許可が必要です。他の専門工事業(例:屋根工事業、内装仕上工事業)では500万円未満が上限となります。

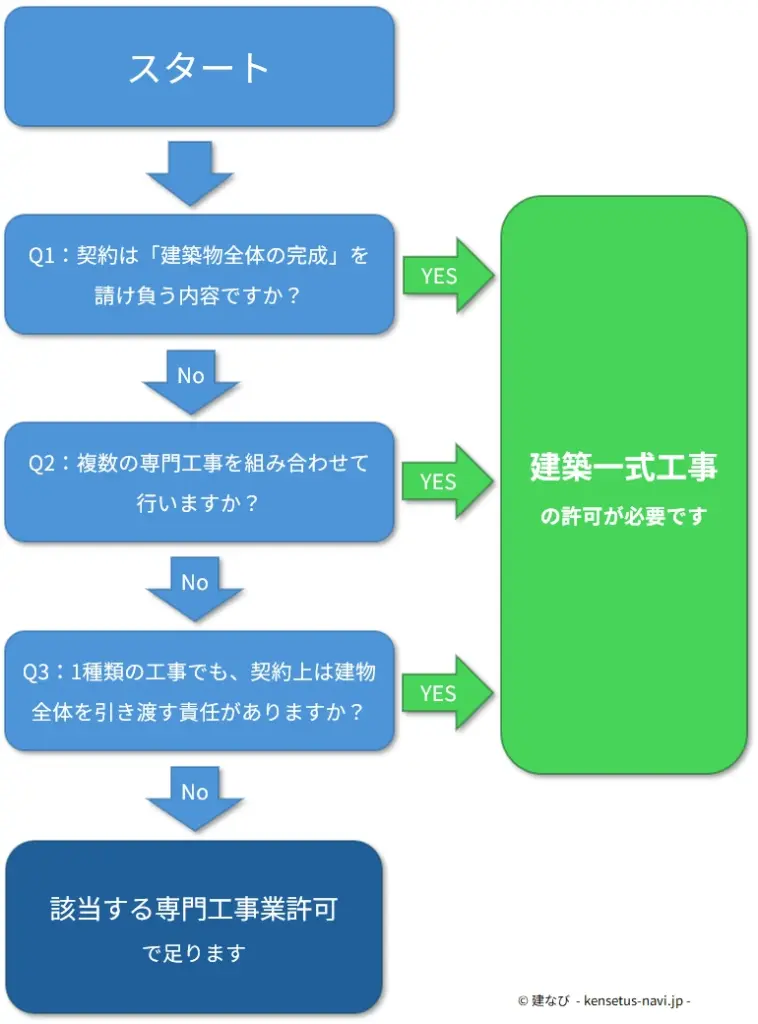

建築一式工事許可か専門工事業許可か、迷ったら

工事内容によっては「建築一式工事」か「専門工事業」か判断が難しいことがあります。

判断の目安は、契約の責任範囲です。

建築一式工事は、複数の専門工事をまとめて建築物全体を完成させる契約や、たとえ1種類の工事だけでも建物全体の完成を請け負う契約が該当します。

例えば、木工事だけの施工でも、契約上は建物全体を完成させる責任がある場合は一式工事に該当します。逆に、内装業者が店舗の内装仕上げだけを請け負い、その契約が建物全体の完成を含まない場合は内装仕上工事業で足ります。

【フローチャート】あなたの工事はどの許可が必要?

工事内容だけでなく、契約上の責任範囲も許可区分を左右します。判断が難しい場合は、早めに行政書士や自治体窓口で相談しましょう。

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には、大臣許可と知事許可があります。この区分は営業区域ではなく「営業所の設置場所」で決まります。複数の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可、ひとつの都道府県内にしか営業所がない場合は知事許可です。営業所には軽微工事のみを行う拠点も含まれるため注意が必要です。

大臣許可は地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)が窓口で、電子申請も利用可能です。知事許可は各都道府県庁の建設業担当課が窓口となります。

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、下請契約の規模によって「一般」と「特定」に分かれます。元請として一件の工事を下請に出す場合、その下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となると特定建設業許可が必要になります。未満であれば一般建設業許可で足ります。特定許可は財務要件や技術者要件が一般より厳しく、特に大規模案件を扱う企業が対象です。

許可取得の主な要件

許可取得には「経営業務の管理体制」「専任技術者の配置」「財産的基礎」の3つをそろえる必要があります。

1. 経営業務の管理体制を整える

2020年の制度改正により、以前のように「経営業務の管理責任者」という特定の個人を置く必要はなくなりました。その代わり、常勤の役員等とその補佐者が、過去の経営経験を活かして事業を運営できる体制が求められます。

例えば、過去に建設業を営んでいた会社の役員や、個人事業主として工事を請け負っていた方は有利です。もし社内に該当者がいない場合は、経験者を役員として迎え入れる方法もあります。

申請では「常勤役員等の略歴書」や「補佐者の略歴書」で経験年数や担当業務を示し、過去の契約書や請求書などで裏付けます。

2. 専任技術者を営業所ごとに置く

営業所ごとに、工事の技術面を責任持って管理できる常勤の技術者が必要です。建築一式工事の場合、次のいずれかに当てはまれば専任技術者になれます。

一つ目は資格ルートです。一級建築士・二級建築士、1級建築施工管理技士(建築)、2級建築施工管理技士(建築)など、建築分野の国家資格を持っていればすぐに要件を満たします。

二つ目は実務経験ルートです。資格がなくても、学歴や経験に応じて3年〜10年以上の工事経験があれば認められます。例えば、建築系大学卒業なら3年以上、高専や専門学校卒業なら5年以上、学歴不問の場合は10年以上の経験が必要です。ここでいう経験は、請負契約に基づいて建築一式工事の施工や現場管理を行った期間を指し、アルバイト的な作業は含まれません。証明には、契約書、請求書、工事写真などが必要になります。

3. 財産的基礎を確保する

建設業は高額の工事を請け負うため、健全な経営基盤が欠かせません。一般建設業の場合、自己資本500万円以上、またはそれと同等の資金調達能力を証明します。特定建設業ではさらに高い基準があり、自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上などが必要です。

自己資本は直近の決算書の純資産で判断され、資金調達能力は金融機関の融資枠や親会社からの支援で示します。資本が不足している場合は増資や利益の蓄積で基準を満たす方法もあります。

自己診断チェック(建築一式工事許可の3要件)

次の項目に、どれだけ当てはまるかを確認してみましょう。すべて満たしていれば、申請準備に進める可能性が高いです。

経営業務の管理体制

□ 現在、常勤役員またはこれに準ずる立場で建設業の経営経験がある(または、経験者を役員に迎え入れられる)

□ 過去の経営経験を裏付ける契約書や請求書などの資料がそろっている

専任技術者の配置

□ 一級建築士、二級建築士、1級建築施工管理技士(建築)、2級建築施工管理技士(建築)のいずれかの資格を持つ

□ 資格はないが、建築一式工事の施工や現場管理に必要な実務経験(学歴に応じて3〜10年以上)がある

□ 実務経験を証明する書類(契約書・請求書・工事写真など)が用意できる

財産的基礎

□ 一般建設業の場合、自己資本500万円以上または同等の資金調達能力がある

□ 特定建設業の場合、自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上などの条件を満たしている

□ 最新の決算書や残高証明書などの財務資料が準備できる

チェックの結果、不足している要件や判断がつかない項目があれば、行政書士や建設業許可に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。最新の制度や自治体ごとの細かい運用も踏まえたアドバイスが得られるため、申請準備が格段にスムーズになります。

申請の流れ

最初に、申請書と添付書類を準備します。会社の登記事項証明書、直近の決算書、常勤役員等や専任技術者の資格や略歴を示す書類などが必要です。書式や必要書類は都道府県や大臣許可窓口ごとに異なる場合があるため、必ず最新の手引を確認します。書類不備は審査遅延や不受理の原因になるため、注意が必要です。

書類が整ったら、許可区分に応じた窓口に提出します。持参が一般的ですが、郵送や電子申請を受け付ける場合もあります。申請時には手数料を納めます。標準処理期間は知事許可で概ね1か月前後、大臣許可では3か月前後が目安です。

許可取得後の手続き

許可を取得したら終わりではありません。毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了報告)を提出する必要があります。また、許可は5年ごとの更新が必要で、有効期限の30日前までに申請します。変更届は変更後30日以内が原則ですが、役員や令3条使用人の就退任など一部は14日以内の提出が義務付けられています。公共工事を受注するには、許可に加え経営事項審査を受け、入札参加資格を取得しなければなりません。

許可取得のメリット

建築一式工事の許可があれば、請負金額1,500万円以上の工事や木造住宅150㎡を超える新築工事を受注でき、大規模案件への参入が可能になります。公共工事の入札にも挑戦でき、技術力や信頼性の証明となります。許可は顧客や取引先への信用力を高め、金融機関からの融資でも有利に働きます。結果として、事業規模の拡大と安定経営の基盤を築くことができます。

まとめ|建設業許可「建築一式工事」(業種:建築工事業)の取得方法

建築一式工事の建設業許可取得は、事業の成長と信用力の向上に直結する重要なステップです。最新の要件や手続きを正確に把握し、余裕をもって準備を進めることが成功の鍵となります。初めての場合は、行政書士などの専門家に相談すれば、書類作成や申請の流れがスムーズになり、時間と労力を大きく節約できます。制度は改正されることもあるため、常に最新情報を確認しながら、一歩ずつ確実に許可取得を目指しましょう。